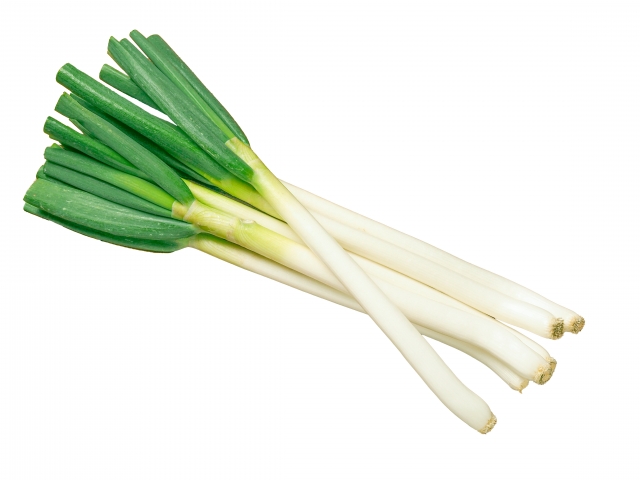

冬の野菜・ネギの育て方・植え方

どんな食事にも合うネギを育てられたら、いくらでも食べられるような気さえします。

冬の野菜の一つであるネギの育て方・植え方を紹介します!

ネギとは?

関東では土寄せして白い部分を食べる「長ネギ」「深津ネギ」が多く栽培されており、関西では緑の葉の部分を食べる「葉ネギ」が栽培されています。

長ネギは、栽培期間が長く、土寄せが必要で手間がかかるので、初心者には難易度の高い野菜です。

初心者は葉ネギの栽培から始ると良いです。

ネギの種類は?

主な大根の種類は以下の通りです。

・長ネギ(根深ねぎ/白ねぎ)

東日本で主に流通しているネギで、生長とともに土を盛り、茎に光を当てないようにして栽培されます。

一般的なネギがこちらになります。

土に埋まっていた部分は光合成せず、白くなることから「白ねぎ」とも呼ばれます。

・青ネギ

長ネギと違って茎を土に埋めずに栽培することから、緑の部分が多く、根元まで食べられます。

青い部分は、太陽の光を浴びてカルシウムやビタミン類を豊富に含み、栄養価が高いことが特徴です。

育て方.時期

春まき(3月)と秋まき(10月中旬)ができ、それぞれ畑に直播きして苗を作り、育った苗を植え替えて栽培します。

基本作型は春まき(春に種をまいて、夏に苗を植えつけ、冬に収穫)です。

土作り

溝を掘り、ネギの苗を立てかけて並べ、根に少量の土をかけてワラを敷きます。

その後、ネギの生長に合わせて、3~4回ほど土寄せをし、最終的に溝底から30cmほど土を盛り上げます。

元肥は1㎡あたり、完熟牛ふん堆肥を2kgと米ぬかを200gを畝にまいて、浅い部分にすき込みます。

植え付け(種まき)

秋播きは10月中旬前後が適しています。

深さ30cm、幅15cm程度の植え溝を掘ります。

5cm程度の間隔で、苗を溝の壁に沿って垂直に立て、根元が少し隠れるくらいの土をかけて安定させます。

溝に藁を10~15cmの厚さにたっぷりと敷きます。

防虫対策

一般的な防虫ネットをかけたり、歯ブラシで直接落とすといったことや、水やりの際に、テープで取り除いたりと、特殊なことはせずに、他の野菜のように防虫対策します。

間引き

1回目は草丈が7cm程度になった頃にします。

株の間が1.5cm程度になるように間引きします。

そして、2回目は草丈が10cm程度になった頃にやります。

株の間が3~5cm程度になるよう間引きをして育てていきます。

追肥

追肥は収穫まで3回ほど行います。

1回目の追肥は、苗の草丈が7~8cmの頃に、2回目の追肥は、種まきから1ヶ月後の、草丈が40~50㎝の頃に行います。

長ネギの追肥は、発酵鶏糞をばらまき、土寄せをする。

収穫時期

ネギの収穫の時期は11月下旬〜2月です。

最後の土寄せから約1ヶ月後を目安に、太いものから順に収穫します。

ワラを入れたほうの盛り土を崩し、スコップを差し込んで掘り起したら、株元を手でつかんで抜き取ります。

力任せに抜くと折れてしまうので気を付けましょう。

収穫後すぐに食べないときは、泥付きのまま新聞紙に包み、冷暗所で保存しておきます。